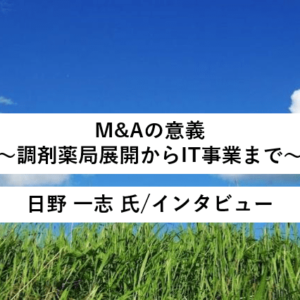

【事業承継事例】香川県高松市「雑賀工務店」4代目代表 蒲生亜季さんインタビュー

もともと事業を継ぐ意志はなく、CADオペレーターとしてキャリアを積んでいた蒲生さん。意志がなかったところから事業を継ぐ決断に至った背景や、事業承継後の葛藤、女性が少なく孤立しがちな業界ならではの悩み、そしてそれをどう乗り越えてきたかー 具体的なエピソードを交えながら語っていただきました。

ーこれまでのご経歴と現在のお仕事について教えてください

もともとは地元短大の建築科を卒業してから、5年間は鉄骨造の施工図を描く会社に勤務して、その後6年間はLPガスのタンカーなど、造船設計の補助をしていました。出産も経験しながら、仕事はCADオペレーター一筋で、日々図面と向き合ってきました。

現在は、2020年に先代の父から事業を引き継ぎ、4代目代表取締役として活動しています。事業自体は、昭和36年に始まって、法人化は昭和45年なので、会社としては50年以上続く工務店になります。

ー事業承継のきっかけについて教えてください

自分が30代前半だった2014年に、先代である父から声をかけられたのがきっかけですね。父としては他の方に引き継いでもらう準備を進めていたようですが、その方が体調を崩してしまい、他に後継者を立てられなくなったため、手伝ってくれと言われて。

入社して4年間は普通に勤務し、その後2年間は取締役を務め、現在に至ります。継いで欲しいという明確な言葉はなく、徐々に引き継ぐ流れが出来た感じですね。

ー自分がいつか継ぐのではないか、という心構えはありましたか?

いえ、全然。自分は兄と姉がいる末っ子なので、自分が継ぐとは全く予想していなかったですね。父が兄と姉にどんな話をしていたのかは知りませんが、私は全く考えていませんでした。入社するときも、引き継ぐというよりも、手伝う感覚で。

でも今になって思えば、建築系の学校を出たのは兄弟では自分だけだったので、そういうところで白羽の矢が立ったのかなとも思います。

ーこれまでの経歴とも異なりますし、最初は苦労されたのでは?

キャリアとしてはCAD一筋なので、畑違いのことばかりで。ネットで調べながら勉強しつつ、手探りで進めていました。入社3日目なのに、いきなり現場監督をされるなど、やりながら実践で学んだところもあります。

また、当時は業界的にも女性の監督員が珍しくて、現場から受け入れられにくい部分はあったと思います。経験もない上に、自分の発言に強さがない。信用されていないと感じることは今から思うと多々ありましたね。

ー承継してみて課題だと感じたことや先代とのズレを感じたことはありますか?

父の代はバブル世代で景気が良く、営業が必要ない時代でした。なので営業のノウハウがほとんど蓄積されておらず、いざ自分たちで仕事を取らなければならない状況になったとき、会社としての弱みを感じました。

これまで公共の改修工事がメインだったので、民間で改修工事を受けるにもツールがなくて。今は、CADで完成イメージを見せたり、改修工事をした人の施工事例の写真をSNSにアップしたり、販路開拓のためにツールを準備している最中です。

ただ、自身としては新しい取り組みをしているものの、父とは世代的な考え方の違いもあって、今でも話し合いが難しいと感じることがあります。父は昔ながらの職人気質で、少しコミュニケーションが雑だったりもするので(笑)。

CADで作成した完成イメージ図を提案等に活用

施工事例の写真をSNSにアップして販路拡大を狙う

ー従業員さんなど周囲の反応はいかがでしたか?

いきなり代表になったわけではなく、従業員として入社し、徐々に引き継いでいったので、自然な流れができていてスムーズだったと思います。

ー事業承継をされてみて辛かったことは?

自身としては、経営者として従業員が困らないよう新しい道を示していくのが経営者に必要なことだと思っていますが、一方で経営者としての悩みを相談できる相手がいなかったことはつらかったですね。

建設業はまだまだ女性が少なく、昔ながらで男社会の建設業の空気に馴染めず、周囲に相談しづらい、とも感じていて。相談場所がないことは、特に感じていましたね。

ー先代とのジェネレーションギャップや業界の中での孤独、これはどのように乗り越えたのでしょうか?

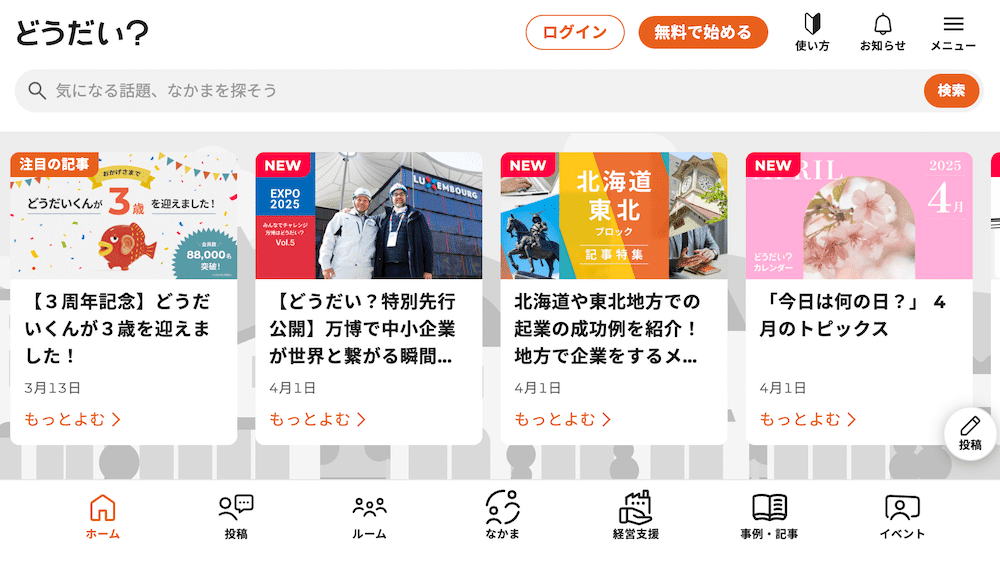

大同生命が運営する『どうだい?』というサイト(https://dodai.daido-life.co.jp/)を知って、利用し始めたことが大きかったですね。そこで自分と同じように『相談先を求めている経営者』がたくさんいることを実感しました。

「経営者とは何をするのか?」ということも曖昧な中、最初は気軽に『どうだい?』に投稿したのですが、予想以上の反響をいただき、同じような悩みを持つ方が多いことを知って安心しましたね。

『どうだい?』を通して色々と話を聞いたり、自分と近い悩みを抱える他の方々の姿を見るうちに、すぐに自社の課題を解決するには至らなくても、そのための具体的な目標を持つことができるようになりました。

中小企業の社長同士が相談できるコミュニケーションサイト『どうだい?』https://dodai.daido-life.co.jp/

ー具体的に取り組んだことはありますか?

自身が会社を承継した後にデジタル化を進めていますが、一昨年の冬にIT補助金を活用し、見積もり用の原価管理ソフトを導入しました。これも『どうだい?』での投稿がきっかけです。投稿の中に補助金活用の話を見つけて、自社でも活用できるのではと思い、検討を始めました。そこからコピー機の会社にも相談し、導入を始めました。

今までは従業員がエクセルで作成した見積もりを印刷し、それを事務員さんがソフトに打ち直す、という非効率な作業が発生していました。その二度手間な作業に大きな無駄を感じていたのですが、現在ではクラウド上で全社員が見積もりを閲覧・管理できるようになり、業務効率が大幅にアップしました。

ー「事業承継」をする上での大事な点・難しさがあれば教えてください

先にもお話した通り、自分としては完全にわだかまりのない事業承継ができたわけではないと思っていますが、教訓として、先代(父)との関係構築はとても大事だと思いますね。

父とは一度「この会社を大きくしたかったのか?」ということについて議論したことがあります。父は、従業員数や自分自身の体力面の不安などもあり、難航したようでした。

自分としては、会社が業界で取り残されないために必要な改革をしてきたつもりですが、デジタル化など父とは全く異なるやり方を取っているので、その様子を父が内心どう思っているのか、今も気になりますね。

コミュニケーションを大切に事業発展に向けて試行錯誤を重ねる蒲生さん

ー親子だからこその難しさもあったのではないですか?

そうですね。聞きたいことが聞けなくなってしまう状態が一番まずいと思います。その都度しっかり聞いて、ひとつひとつクリアにしていくことが大切だと。今から思えばもう少しうまくできたかもしれないですね(笑)。

親子だから、では解決しえない問題だからこそ、対話をし続けることが重要だと感じます。

ただ一方で、親子だからこそこの仕事が出来ていますし、父が事業を続けてくれたからこそ、今の自分があるわけなので、そこは感謝しています。

また、自分が他の経営者と違うなと感じる点として、『経営者になる覚悟があったか』という部分があります。父に呼ばれ、経営者になる流れになりましたが、当時はその覚悟ができていたわけではないので。実際に経営者になった後にわからないことや困っていることが多いのは、そのせいではないかと思うことがありますね。

それでも、2020年に代表になった直後にコロナ禍が訪れ、そこで仕事が激減して、何かしないといけないぞ、と。「どうだい?」のサイトをみたり、直接人と話したり、周囲のアイデアを取り入れながら試行錯誤する中で、徐々に変わってきたのだと思います。

ー今後の展望・やりたいことをお聞かせください

手前のところでは、まだ雑賀工務店は「公共工事の会社」というイメージが強く、今後は自社の仕事を地域により浸透させていく必要があると感じています。

これも、『どうだい?』で出会った経営者の影響もあり、理念やビジョンを考えるようになったのですが、10年後のビジョンとして『自社のある栗林公園地区をリノベの聖地にする』という目標を掲げています。

このエリアは住宅がすごく多い地域ですが、単身で暮らす高齢の方や古くから住まれている地元の方が多く、街の未来には課題があると考えています。この地域に根差す一企業として、自社事業を活かしながら、街の活性化に貢献していきたいと考えています。また、自社が地域の繋がりづくりを先導することで、街の安全や治安を守る役割も担えたらと思っています。

インタビュー・執筆:株式会社事業承継通信社 柳 隆之