【M&A事例】学習塾・教育事業譲受|さくら株式会社 代表取締役 高橋和義氏 インタビュー

ーこれまでのご経歴についてお聞かせください

生まれは神奈川県の茅ヶ崎市です。中学の頃はハンドボールに打ち込んでいました。家庭が貧しかったこともあり、高校には進学せずに働くつもりでいたのですが、ハンドボールの実績を見てくれた中学校の校長先生から推薦をもらい、奨学金制度も活用して高校に進学することにしました。

もともと高校には行かないつもりだったので、中学2年あたりからはほとんど勉強もせずに過ごしていましたね。高校時代は、日中はアルバイト、午後は部活、夜は友人と遊ぶというような生活を送っていました。ただ、この頃から人脈は広く、高校卒業後には、携帯電話のメモリには登録しきれないほど多くの人たちとの繋がりがありましたね。

ーそこから起業に至るまで、どのような経緯があったのでしょうか?

20歳頃までは遊んでばかりでしたが、いつまでもその生活は続けるわけにいかないので、現場工事の仕事に就きました。そして2010年には個人事業主として独立し、2012年4月には26歳でさくら株式会社を設立しました。

建設業界の重層的な下請け構造に違和感を覚え、もっと労働者に利益が還元される仕組みを自分で作りたいと思ったことが、独立のきっかけです。

業界に染まりすぎる前に、早めのほうが良いだろうと考えて、20代で独立しました。

現場ではいわゆる「管理業」と呼ばれる現場管理の仕事のほうが得意でしたが、将来的な人材不足も見越して、あえて「職人業」の分野で起業することにしました。職人が生活に不安なく暮らせる会社を作りたい、そういう想いが根底にありました。

その後は、出会いの中でうまくいかなくなった事業や人を引き継ぐために新たな会社を設立したり、配管工事の会社を買収したりと、いろいろやっています。

ーその中で「学習塾事業」を承継されました。全くの異業種ですが、なぜ教育業界に進出されたのでしょうか?

2024年7月に、学習塾「ハイパーラーニング」をM&Aで承継しましたが、その少し前から教育に関心を持ち始めていました。

最近の若い世代を見ていると、管理職になることが罰ゲームのように捉えられたり、昇進や責任を避ける傾向が強まっていると感じることが多くなりました。

このままでは、少子化による人口減少以上に、リーダーとしての資質を持った人材が育たないのではないかという危機感がありました。

ちょうどその頃、非認知能力の育成に力を入れる教育のあり方に触れ、「本質的な教育に関わりたい」という思いが強くなっていたタイミングで、学習塾「ハイパーラーニング」の売却案件がM&A仲介会社経由で舞い込んできたんです。本当に偶然ですよね。

小中高対象の学習塾 HyperLearning

ー異業種からの参入ですが、創業者との間で考え方の共有や理解はスムーズに進みましたか?

この事業の承継に際しては、大手塾などからも声がかかっていたようです。

そんな中、ハイパーラーニング創業者の工藤氏は、自分との懇談を通じて「非認知能力」の重要性を初めて知ったとおっしゃっていました。「受験に合格するための学習塾」という枠を超え、「社会で活躍できる子どもたちを育てたい」という考え方にも共感してくださいました。

また、将来的にこの学習塾を「子どもたちが実社会で生きる力を育めるアカデミーへと進化させていく」という構想についても理解を示していただき、最終的にはさくら株式会社への売却を決めてくれました。

ー学習塾の事業承継に際して、どのような経営課題を感じましたか?

事業を承継する前の「ハイパーラーニング」の経営体制は、実質的に創業者の工藤氏がお一人で回しているような状況でした。講師陣には優秀な人材が揃っていたものの、経営面では後継者が不在で、組織の持続性という点で大きな課題を抱えていたんです。

また業界全体を見ても、学習塾は少子化の影響を強く受けており、生徒数の減少や利益率の低下といった厳しい現実があります。個人塾の数も年々減少していて、大手の塾でさえ都市部の教室を撤退するなど、今後の経営の難しさがより顕著になっていると感じていました。

こうした状況の中で、非認知能力という新たな教育領域に活路を見出し、「子どものためになる本質的な教育」を軸に据えて取り組むことで、学習塾としての価値を次の時代につなげていきたいと考えました。

ー非認知能力プログラムの導入にあたって、講師の方々の反応はいかがでしたか?

進学のための学習塾という側面はもちろん継続しながらの話になりますが、非認知能力分野の教育内容や意義について講師に話すと、皆さん喜んでくれましたね。本質的な教育という部分で共感してもらえたのだと思います。

一方で、「非認知能力育成プログラム」について完全には理解を得られないまま導入して、社内でハレーションを起こしてしまっては元も子もないので、一気にではなく、徐々に進めていくようにしました。

2024年7月の事業承継以降は話し合いを重ねながら準備を進め、2025年4月から本格的に「非認知能力育成プログラム」の導入をスタートしました。

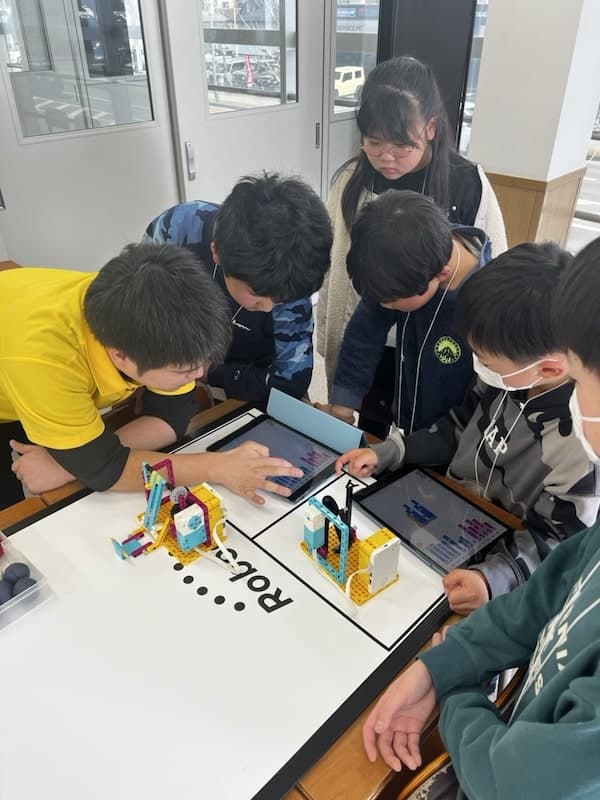

小2〜小6対象のロボッチャ®スクール授業⾵景

ー現場との関係構築や方針の伝え方などで工夫されたことはありますか?

異業種からの参入ということもあり、役割分担については丁寧に話しましたね。会社の経営自体は自分が担うけれども、運営については現場に任せると。そういうスタンスで臨みました。そこは「頼もしい」と言ってもらえましたね。

会社に長くいるメンバーには自分のキャラクターを理解してもらえていますが、初対面ではやはり伝わりにくいところもあります。だからこそ、まずは「人」として受け入れてもらう段取り、つまりコミュニケーションが重要だと思っています。

既存事業も含めて社員は現在およそ70名ほどになり、2年前と比べて倍以上に成長しています。会社の規模が大きくなってくると、どうしても1対1のコミュニケーションが難しくなる面もあるので、毎朝自分が読んだ本の抜粋を社員に送ったり、社内報を通じて自分の考えていることを伝えるなど、日常的な発信も意識して行なっています。

ー導入後の反応や手応えについてはいかがですか?

非認知能力育成プログラムを導入してから、「子どもが自分の意見を言えるようになった」「自信を持って発表できるようになった」といった声が、保護者の方々から多く寄せられるようになりました。

また、授業中に手を挙げて発言することが苦手だった子が、自分から行動を起こすようになるなど、目に見える成長があらわれています。

さらに、他の学習塾や教育機関からも注目をいただくようになり、講演依頼の相談も増えてきました。少しずつではありますが、東北から新しい教育の流れが生まれ始めていると感じています。

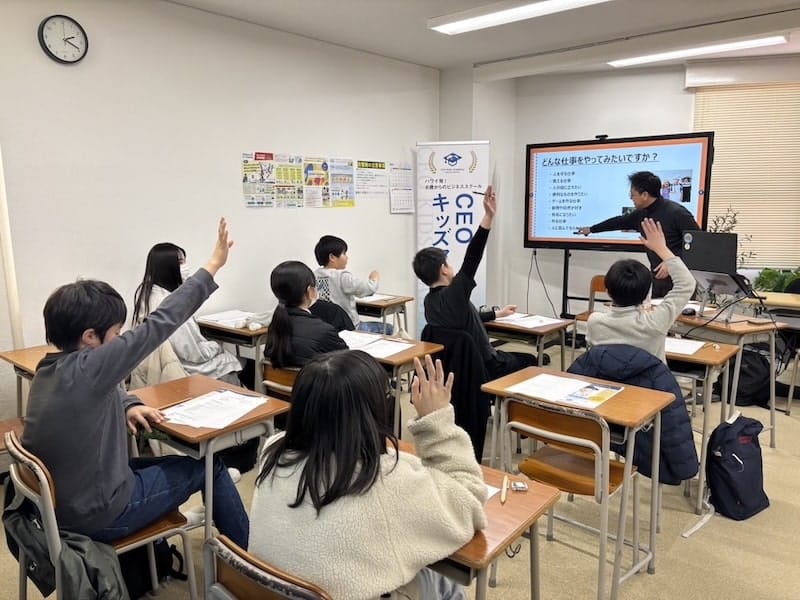

グローバルリーダーを育成する「CEOキッズアカデミー」授業⾵景

ー将来的に描いているビジョンがあればお聞かせください

将来的には、ハイパーラーニングの生徒から立派な社長や社会で活躍するリーダーが多く生まれてほしいと願っています。

そのためには、自分の考えを持ち、行動できる人材を育てる教育を継続的に行っていく必要があります。事業を通じて社会に貢献できる仕組みを、地元・東北から発信していきたいと考えています。

ー事業承継において、大切にすべき視点は何だとお考えですか?

会社というものは「生き物」であるということです。会社にも、人間と同じように血が通っています。

同業種や異業種など承継の形はいろいろありますが、共通して言えるのは、目の前の一人を大切にすること、つまり「社員は最大の財産」であるということです。

これからの時代は、人的資本経営を軸にして、皆が同じ方向を向いて進める環境を作ることこそが「経営者の最大の仕事」だと考えています。

ー最後に、これから事業承継を検討する経営者に向けてメッセージをお願いします

M&Aによる承継では、文化の異なるもの同士が一つになって新たに事業を進めていくわけですから、決して容易ではありません。しかし、リーダーが強い意志を持って指揮をとれば、皆が同じ方向を向いて進むことができる。どんな組織の組み合わせでも、良い関係を築き、事業を進めていくことができるはずです。

今後ますます後継者不在という社会課題はさらに深刻化していくと思いますが、トップの覚悟一つで、企業という組織は良くも悪くもなっていきます。組織のトップとしての責任は重く、大変なことも多いですが、「目の前の一人を大切にする」という姿勢を貫き、皆を同じ方向に歩ませることができれば、たいていのことはうまくいくと信じています。

インタビュー・執筆:株式会社事業承継通信社 柳 隆之