【事業承継事例】セメント会社の親族内承継|小河原セメント工業株式会社 代表 小河原隆次氏 インタビュー

ー現在の事業について教えてください

プレキャストコンクリート製品とマンホールの開発・製造を行っています。

創業は1942年、太平洋戦争の真っ只中で、セメント製の屋根⽡の製造から事業をスタートしました。

1953年には現在の社名へと改称。その後はコンクリート製造・販売へと事業を拡⼤し、現在ではマンホールや側溝などインフラ整備に⽋かせないプレキャストコンクリート製品を製造しています。

また、駐輪ブロックなどの⾃社製品も開発・製造・販売し、幅広いニーズに応える取り組みを続けています。

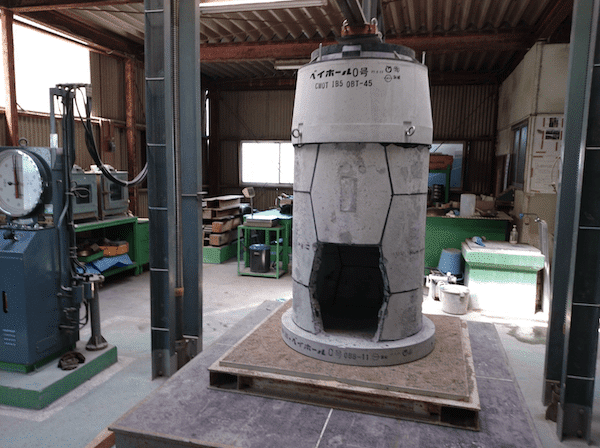

茨城県水戸市にある自社工場 コンクリートの製造工程

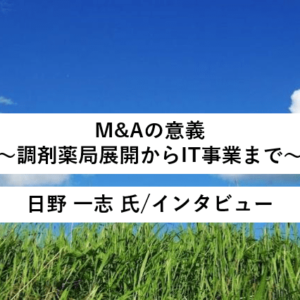

ーご自身の経歴について教えてください

祖父の代から続く事業でしたが、正直なところ、家業を継ぐ気はまったくありませんでした。

子どもの頃は勉強が大嫌いで・・・。兄がボクシングの道に進んだことをきっかけに、私も小学4年生頃から兄に教わりながら練習を始め、ボクシングに夢中になっていきました。

中学3年になり進路を考える時期がきまして、担任の先生に「ボクシング部がある高校にしか行きたくない」と伝えました。しかし、野球やバスケットボールと違って、ボクシング部がある高校はそれほど多くありません。行こうと考えていた高校は、あまり素行が良くないというか、やんちゃな学校で・・・担任の先生からは猛反対されましたね。

そんなとき、担任の先生が諦めずに、土浦日大にボクシング部があることを調べてきてくれたんです。面接の場では「いまからうちのジムで練習しなさい」と言われ、そのまま練習に参加しました。それがその高校への“入学試験”代わりになりました。

ーその後は、ボクシングの道には進まずに就職されたのですね

結局、大学へは進学せず、競技としてのボクシングも止めて、就職しました。

ただ親への反発と言うか、独立心もあり、あえて同業他社へ就職したんです。入社した会社は、群馬県で有力なコンクリート製品メーカーで、本社は前橋にありました。最初は安中工場で3年、その後前橋で2年、計5年間勤務しました。

ー入社した会社、また業界の印象はいかがでしたか?

入社当初は、正直何もわかっていませんでしたね。業界の知識もなければ、製品の意味すら知らない。「コンクリートって、ただ固めるだけでしょ?」くらいの認識しかなかったんです。

でも、実際に仕事を通じて気づいたのは、「コンクリート製品って、ものすごく奥が深い」ということです。ただ型に流し込むだけじゃなくて、寸法や形状、構造などを細かく調整しながら作られていて、実は製品ごとに“設計思想”があるんですよね。

勤務していた会社は、構造計算を自社で行い、規格に沿ったものだけでなく、受注生産で現場に合った商品を提供できる数少ないメーカーで、当時としてはかなり先進的な取り組みをしていました。

当時はWindows 95が出たばかりの頃で、まだパソコンが一般に普及していなかった時代です。そんな中で、私はノートパソコンを自腹で買って、構造計算の勉強を始めました。

技術の人に教えてもらいながら、夜な夜な自主的に勉強しました。自分の仕事を夕方6時や7時には終えて、その後はエクセル、構造計算ソフトに没頭する毎日でした。

ーそこから、どのようなきっかけで自社に戻られたのですか?

当時の父の会社は経営状態があまり良くなく、自社商品もない。「これでは勝負にならない」と強く感じました。自分たちで設計できなければ、単なる価格競争に陥ってしまいます。それでは、事業としての面白みも未来もありません。

「自社で製品を企画して、提案できる会社にしたい」──その思いが、私が自社に戻るきっかけの一つになったんです。

勤務していた会社でのさまざまな経験が、後に自社に戻った際の大きな武器になりましたね。

ー会社に戻られてから、事業を承継するまでの経緯をお聞かせください

⾃社に戻ってからは、製品開発、営業、⼯場⻑など現場を一通り経験しました。

⼊社して3年⽬の頃、経理部⻑が定年退職し、経理担当に空きが出来てしまったんです。社内には誰も経理をやりたがる⼈がおらず、未経験の私にお鉢が回ってきました。「それも経験!」と思い、学びながら経理も覚えて、何でもやりましたね。

ただ、なかでも本当にやりたかったのは、前職での経験から痛感していた「構造計算とコンクリート製品の企画力」の強化で、どうしてもそこを改善したかった。

ところが、自社では実績がなかったので、最初はまったく相手にされませんでした。いくら「うちでもできます」と言っても、信用されない。認めてもらうまでには時間がかかりましたよ。

業界団体にも積極的に関わるようにしました。私は現在、茨城県コンクリート製品協同組合の技術委員長を務めていますが、当時からそういった業界団体に属して、自社の技術力をアピールし続けてきました。その積み重ねによって、少しずつ信用がついていきました。

正直、肩書というのは大きいですね。組合活動や技術委員会の活動を通じて、信頼を積み上げてきたからこそ、今があります。

小河原セメント工業株式会社 コンクリート倉庫

ー入社後、先代との間で考え方など衝突することはありませんでしたか?

父は当時、「もうメーカーの時代じゃない。これからは商社のように、外から仕入れて売ればいい」と言って、製造部門を縮小しようとしていました。けれど、それでは現場で働く人たちの仕事がなくなってしまう。工場の稼働を止めても人件費はかかりますから、むしろ赤字が増える。そういう状況を私は危機だと捉えていました。

私はもともと製造や技術畑の人間ですから、製造現場を守るという意識が一層強くなりました。「この現場を止めるわけにはいかない」という思いが根底にあったんです。

実際、父の代では「売れないから工場を止める」という発想でしたが、私は逆に「安くても売れるものを作ればいい」と考えました。そのためには、構造計算や製品設計の知識だけでなく、財務の視点も不可欠です。

ある年、年間でかなりの赤字を出してしまい、社内でも「もう黒字化は無理だ」と誰もが諦めかけていました。でも私は、売上・人件費・製造量などをシミュレーションし、「この数値ならトントンに持っていける」という仮説を立てて、工場スタッフに共有しました。

「このくらいの製品を、1人あたりどのくらい作れば、利益が出る。だから協力してくれ」と。安売りしなければ売れない商品もありましたが、それでも生産を止めず、在庫資産が増えても損益計算上は利益を出し、安くても売りやすい製品を中心に製造する。そういう経営判断ができたのも、私が数字を“読む”のではなく、“組み立てる”という視点で見ていたからです。こうした地道な取り組みの結果、最終的には年度末で黒字に持っていくことができました。

父は「お前にそんなことができるわけない」と最初はまったく信用していませんでしたが、実際に結果を出して、ようやく認めてもらえたんです。

ー製品開発にも注力されているそうですが、発想はどのようにして生まれるのですか?

「日常で感じたこと」から着想を得ることが多いですね。たとえば、ある日ふと風で自転車が倒れているのを見て、「ああ、これを防ぐようなブロックが作れないか」と考えたのが、駐輪用コンクリートブロックの商品化につながりました。

身の回りの不便や危険を、自分たちの技術で解決する──その視点こそが、私たちのものづくりの原点です。

ー具体的に、力を入れている分野はありますか?

特に力を入れている分野のひとつに、マンホールの補修技術があります。一般的なマンホールはコンクリート製で、「アルカリ性」を保っている間は強度が増していきますが、年月が経つと「中性化」が進み、さらに「酸性化」が始まると一気に強度が低下してしまいます。

そこで私が考えたのが、既存のマンホールの内側に「新しいマンホール構造体」を丸ごと設置してしまう方法です。既存の外殻が劣化しても、内部に新設した構造体が機能を維持するため、耐久性が格段に向上します。

下水道の普及率は全国平均で80%を超えており、新設工事は年々減っています。今後は補修・維持管理の需要が中心になることは確実です。だからこそ、このような新しい補修技術の開発は、会社の将来を左右すると考えています。

自社開発製品のマンホール「ベイホール」は茨城県の4割をシェアを誇る

ー事業を次世代に繋げていくために、お考えをお願いします

私たちの事業は、単にコンクリート製品を作るだけではなく、「まちづくりの一部を担っている」ということです。

マンホールや下水道関連製品、護岸ブロックなどは、普段の生活では意識されにくい存在ですが、なくてはならないインフラの一部です。

公共事業に使われる製品は、街の安全性や快適性に直結します。品質の高い製品を作り、適切に補修・維持していくことは、地域の暮らしを守ることでもあります。こうした使命感は、私がこの仕事を続けている大きな理由のひとつです。

事業承継においては、単に経営権を引き継ぐだけではなく、理念や価値観も次世代に伝えていく必要があります。私自身、父やいとことの間で様々な葛藤がありましたが、それらを経て、今の経営方針が形づくられました。

これからも、人材確保や技術開発という課題に向き合いながら、地域社会に必要とされる企業であり続けたいと思います。

そして、できれば若い世代にも、「この仕事は面白い」「やりがいがある」と感じてもらえるよう、発信を続けていきたいと考えています。

インタビュー・執筆:株式会社事業承継通信社 柳 隆之